柴垣蔦蒔絵硯箱・・・古満蒔絵が国重文指定に!

(しばがきつたまきえすずりばこ)

(『高蒔絵三十六歌仙額』共著者の了解による。転載禁止)

2003年3月、“無指定”であった「柴垣蔦蒔絵硯箱」が、ついに国の重要文化財に指定されました。

「柴垣蔦蒔絵硯箱」の蓋裏には、「古満休意作 同休伯安章極之 (花押)」があり、幕府お抱え蒔絵師の古満家3代・古満休伯安章の「極め」(証明)があります。それによって「初代・古満休意」(?〜1680)の制作であることがわかります。

ご紹介している対馬の「高蒔絵三十六歌仙額」の制作者が、この「初代・古満休意」なのです。共著者4名により「高蒔絵三十六歌仙額」は全36面そろって発見され、この5年間におよぶ調査報告研究書『高蒔絵三十六歌仙額』によって、対馬市指定文化財になりました。

「柴垣蔦蒔絵硯箱」の蓋の一部分

(古満休意作・東京国立博物館蔵)

この「柴垣蔦蒔絵硯箱」は、全体を黒漆でとぎあげ、蓋表は、柴の垣根と、垣根をつたうように、紅葉した蔦で、仕立てられています。蓋裏は、雨と、その上の部分に、ただ一羽の鷺が翼をひろげて見下ろし、下に広い空間が感じられます。秋のしっとりとした趣きを感じさせる、素晴らしい作品といえるでしょう。

とくに注目したいのは、その構図です。左上から右下に、斜めにくぎり、その面の中に柴垣と蔦をおさめ、右上には広く空間をとっています。これは、鎌倉時代の特徴といわれる「唐絵」の影響であろうかと思われます。古満蒔絵の特徴的な「構図のかたより」は、古満蒔絵師として、近代では有名な、柴田是眞の作品の多くにも、見られる特徴といえるでしょう。(Ⓒ内藤典子)

とくに注目したいのは、その構図です。左上から右下に、斜めにくぎり、その面の中に柴垣と蔦をおさめ、右上には広く空間をとっています。これは、鎌倉時代の特徴といわれる「唐絵」の影響であろうかと思われます。古満蒔絵の特徴的な「構図のかたより」は、古満蒔絵師として、近代では有名な、柴田是眞の作品の多くにも、見られる特徴といえるでしょう。(Ⓒ内藤典子)

「高蒔絵三十六歌仙額」のうちでも、珍しく、また馴染み深い額をご紹介しましょう。

下の在原業平と小野小町の2面の額は、360年の埃を払っただけの状態で撮影されましたので、展覧会や博物館・美術館などの収蔵品のように、ピカピカに汚れを採り除いてはいません。保存状態は、制作されてから今までの年数を考えると、奇跡的と言えるほどに、極めて良い状態と言えます。今のうちに簡単な修復を行えば、今後も数百年は状態を良好に保ち続けることができると思われます。

左四 在原業平

はなにあかぬ

なげきは いつも せしかども

けふのこよひに にる時はなし

この和歌は、桜の花の美しさに女性をたとえ、祝いの宴を飾る歌とされています。

業平は歌の上手で、美男であり、恋多き貴公子との多くの伝承に彩られ、「伊勢物

語」の主人公と伝えられ、百人一首にも和歌があります。、

この蒔絵も、薄肉高蒔絵で、ふんだんに金銀を 蒔き詰め、背負っている矢や袴の文

様などの精巧さとともに、効果的な立体感をみせる優れた蒔絵です。

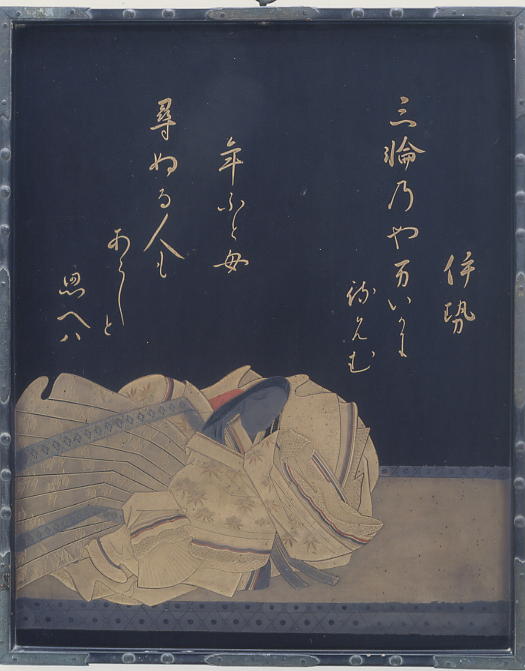

右二 伊勢

三輪のやま いかに待見む 年ふとも

尋ぬる人も あらじと思へば

和歌は、大和の三輪山を自分の心にたとえて、恋人の訪れを待ち続ける悲しい心、恋しい女心を読んだ歌です。

蒔絵は、女性の正装・唐衣姿。顔には銀を蒔いて、みやびな目鼻立ちが、錆びた銀の下に見られます。衣の重な

りを華麗に表現し、それを埋め尽くす文様の意匠も優れています。

この高蒔絵三十六歌仙額全体が、金と銀を主体として制作されたもので、

国宝「梅蒔絵手箱」(三嶋大社藏)に似た仕立てです。