情報ご紹介 No.3

広島県廿日市市 大久保新宮神社

広島県の廿日市市さいき地区には、三十六歌仙額の奉納されている神社が、たくさん在るそうです。皆様の身近で、この

ようにまとまって奉納されている地域があるでしょうか・・。是非ご覧ください。

三十六歌仙額と同時に奉納されたと見られている「藤原公任」(ふじわらのきんとう)と「藤原信實」(ふじわらののぶざね)の額を

お寄せ頂きましたので、ご紹介します。この三十六歌仙額は、全36面以外に、この2面の額が奉納されたと見られ、38

面が揃っている極めて珍しい例だと思われます。

藤下憲明様 ご提供 はつかいち 「 はつかいち」 の多くの地域で、「三十六歌仙額」の調査研究と

共に、考古学等にも造詣が深く、様々な分野で活躍されています。

いにしえのロマンの郷「はつかいち」を訪れませんか?

大久保新宮神社

永原にある神社で、拝殿には三十六歌仙額38面が掲額されている。

永原にある神社で、拝殿には三十六歌仙額38面が掲額されている。

38面のうち三十六人の歌仙とこれらを撰した藤原公任と似せ絵

(肖画)の名手・藤原信実の額が掲額されている。

三十六歌仙額はいつ頃描かれたものか誰が描いたものかは定かでない。

吹きさらしのため退色、剥離が激しいが歌人の名前などの解読は可能

である。

(「はつかいち」より転載させて頂きました。)

さて、この大久保新宮神社の三十六歌仙額は、有職故実(ゆうそくこじつ)つまり、いろいろな職分・身分の決まり事に

したがい描かれていることが、「はつかいち」の写真から解ります。剥落はすすんでいますが、例えば坂上是則の装束

の文様や色彩、小野小町の下重ね(単・ひとえ)の菱文様、その他の古い石畳文様(市松模様)なども使われ、下絵

(粉本・ふんぽん)を用いて描かれたようです。

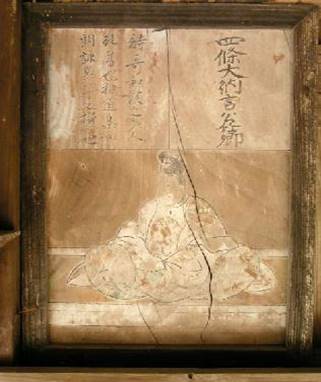

四條大納言公任卿(藤原公任)

康保3〜長久2 (966〜1041)

左は、藤下氏のご提供による、三十六歌仙額とセットだと見られている「四條大納言公任卿」

左は、藤下氏のご提供による、三十六歌仙額とセットだと見られている「四條大納言公任卿」

の額です。上部左の文字(讃)は、

「詩歌和漢之才人 能□也拾遺集和 朗詠集等之撰□也 ・・」と読めます。

(□の文字は、写真では不明)

「四條大納言」とは「藤原公任」の別称で、平安中期の歌人・文人・官人でした。

藤原道長の全盛期の歌壇を代表する位置を占め、多くの歌論書や歌集を編さんしています。

その中に有名な「三十六人撰」があり、それが「三十六歌仙」を生みだす基盤になりました。

このような知識を元にして、三十六歌仙額信仰と切り離せないものとして、奉納されたのでは

ないでしょうか。藤原公任や藤原信實の2面を加え、38面が揃っているのは珍しい額です。

百人一首では、公任は「滝の音は 絶えて久しく なりぬれど 名こそ流れて なほ聞こえけれ」が、親しまれています。

藤原 信實

左は、同じく藤下氏のご提供による、佐竹本三十六歌仙絵巻の制作者として有力視されて

いる「藤原信實」の額です。

上部の文字(讃)は、

「隆信之子佐□・・ 土御門院正治年中之人 三十六歌仙之像始図也 □・・・」

と読めます。

佐竹本三十六歌仙絵巻が、いつ誰によって制作されたのかは、正確なところが解っていま

せんが、この三十六歌仙額が奉納された時代には、「信實」制作が信じられ、鎌倉初期の人

であったようです。讃にあるように、藤原隆信(康治1〜元久2・1142〜1205)の子で、似せ絵

(肖像画)の先駆者である父・隆信と共に有名です。

隆信は、平安末期の著名な画家・歌人、制作確認されている肖像画は、「源頼朝像」「平重盛像」などがあります。隆信は、

これも有名な藤原定家の異父兄にあたり、信實の周囲には著名人がいました。江戸時代には「佐竹本三十六歌仙絵巻は信實」

が描いたもの、というのが定説化していたといわれています。

(三十六歌仙絵の制作期については、『高蒔絵三十六歌仙額』に論考があります。)

この2面の額は、よく見ると向かい合っていますので、神仏を中央にして「公任」の額は向かって右に、「信實」の額は左に

掲げられていたと思われます。ここにも、三十六歌仙額が「三十六歌仙は、歌合せ」という伝統と、讃にかかれた内容から、

三十六歌仙額への信仰を感じられるのではないでしょうか・・・

このような2面の額以外に、月、日、柿本人麻呂、衣通姫(そとおりひめ)などが、三十六歌仙額と共に掲額されている例は有り

ますが、情報をご存知の方は、御紹介しますのでお知らせ下さい。