�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@ �O����g�����ӂ���o�y�����u���{�ŌÂ̖��t�����؊ȁv�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@

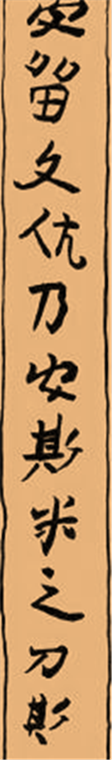

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���u�͂邭���v�؊����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ (�z���})�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���u�͂邭���v�؊����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ (�z���})�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@ �u�͂邭���v�؊Ȃ́w��g�ẪE�^�x29�y�[�W�Ɍf�ځB

�u�g���v���T���z���V���z���v�܂��́u�͂邭���̂͂��߂��Ƃ��v�Ɠǂ߂�؊Ȃ��A�O����g�{���ӂ̓쐼�̓���g��

�J�ߗ��Ă����n����o�y���܂����B

�����̗l�q���w���x125���i2006�N12���A���c�@�l�E���s����������ҏW�E���s�j�ɁA�O�c�K�j�ƒ����M�q

���A�ȉ��̗l

�ɏ����Ă��܂��B�@�@�@ �i�ꕔ���E�U�����͉���Ղ������̌�̃J�b�R���ɕt�����B�j

�@�u�����̂���܂��v

����̒����n�͓�g�{�̓쐼���ɂ�����A���N�V������X���ɂ����Ē������s���܂����B����܂ł����@��������A���̏ꏊ��

�͂��ĒJ������A�i���j�����̒J�͑������V�i�������̂��������E645�N�j�̓�g�J�s��A�O����g�{�i��g�����L��{�E

�Ȃɂ�Ȃ���Ƃ悳���݂̂��j�����c�ɍۂ��Ė����Ă�ꂽ���Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��܂��B�J����͑������y���A���J�Ɏg�p��

���ƍl������E�V��E�}�̍��Ȃǂ��������Ă��܂��B

�����̍����c�鐅�����܂����ł���A�ؐ��i���c�邱�Ƃ��l�����܂�����A���邢���؊����c�Ƃ͎v���Ă��܂������A

��������{�Ō��̖��t�������������ꂽ�؊���������Ƃ́A�v�������Ȃ����Ƃł����B�@�@

�@�@�@

�@�u�؊Ȃ̓��e�v

�؊Ȃ̐��@�́A����18.5�p�A��2.6�p�A����0.6�p�ł��B����ł͌����Ȃ������������A�ԊO�������Ăĕ����������яオ���ƁA

�u�痯�v���T��z�ĔV���z���v��11�������m�F����A12�����ڂ͓r���Ő܂�Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B����͊����ꎚ��

�ꉹ�����Ă��\�L���A�u�͂邭���̂͂��߂̂Ƃ��v���邢�́u�͂邭���̂͂��߂��Ƃ��v�Ɠǂ܂�܂��B

���Ɏg�������̂��͂킩��܂��A���J�ɍ��ꂽ�ЖʂɁA��������Ƃ������̂ŕ�����������Ă��܂��B

����͒�����k������̏����Ɏ��Ă���A���������K���Ƃ��ď��������̂Ƃ͍l�����܂���B�u�t���́v�́w���t�W�x�Ŗ�

���Ƃ��Ďg���Ă��邱�Ƃ���A���̕��͘a�̂̈ꕔ�ł͂Ȃ����ƍl�����܂��B(�ȉ���)

�u�痯�v���T��z�ĔV���z���v���u�t���̏��߂̔N�v�ł���Ƃ���A�ꎚ�ꉹ�̉������\�L�̃E�^���t�ƍl�������A�o�y�n�w

��肵���O����g�{�������ɋL���ꂽ�Ƃ݂Ȃ�����B�Ƃ�����u��g���̃E�^�v�̍ł������̎j���Ƃ�����A���{���Ղ��o�y��

�������ɍ��܂�Ă���u�c�����v��v�̌��Ƃقړ����ł���A�����I���̂��̂ƍl������B

�u�t���́v�̖؊����u��g�Â��v�̎j�������ɏt��搂����̂ŁA

�t���E�t�Ԃ̉萶���y���J���������Ă������̌���ł���A

������肩�Ӑ}����Ƃ������v����H�L�ȗ�ƌ������Ƃ��ł��悤�B

�i���� �ցj

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�\�����@�@�@�u��g�ẪE�^�v���@ �@�{���̊T�v�Љ���@�@�@�@�O����g�����@�@�@�@�����͂�